Crecimiento económico de México: gráfica

- raulgr98

- 9 sept 2025

- 4 Min. de lectura

¡Bienvenidos pasajeros! Durante ya tres años, he tratado de mantener este espacio lo más apolítico posible, aunque nunca he negado mis ideologías personales, pero no me he atrevido ha realizar un estudio económico sobre mi país.

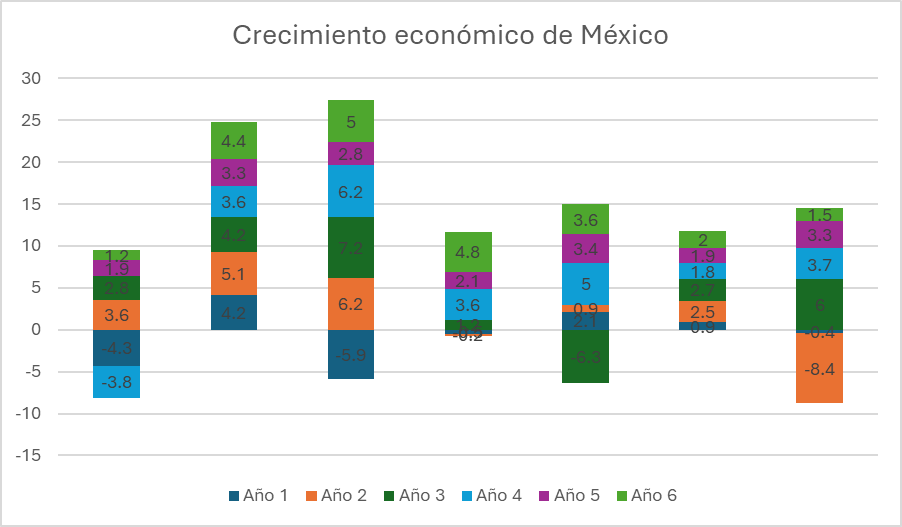

Aprovechando que el año pasado terminó un periodo presidencial, quise contrastar los datos económicos con los de los seis sexenios anteriores para ver si podemos extraer algunas conclusiones interesantes, causando la menor polémica posible. Decidí comenzar el registro a partir de 1983, en parte porque creo que es el primer periodo donde la medición estadística del Producto Interno Bruto ofrece información transparente, verificable y confiable.

Las gráficas que verán a continuación son dos, la primera, que puede resultar un poco confusa, es el registro anual del PIB, tanto los crecimientos como los decrecimientos. Sin embargo, por sí sola no basta para extraer conclusiones, por lo que ofrezco también una segunda gráfica en la que se puede observar tanto el crecimiento acumulado (restando los años con resultado negativo) y el promedio de cada periodo.

Siempre he sostenido que, a la fecha, el peor presidente de la historia reciente de México ha sido José López Portillo, y aunque su gobierno no está contenido en este estudio, podemos ver las secuelas del daño estructural que dejó: el siguiente periodo (1983-1988) no puede describirse de otra forma que no sea un completo y absoluto desastre.

Si analizamos la primera gráfica, descubriremos que sólo hubo dos periodos presidenciales en los que en ningún año hubo un decrecimiento. Sin embargo, sería un error considerarlos éxitos económicos por eso: en el caso del periodo (1989-1994), que sigue siendo el que en el papel tiene el mejor crecimiento acumulado, este se construyó de una forma semi artificial, con burbujas crediticias que generaron una crisis al gobierno sucesor. En cuanto al segundo periodo (2013-2018), fue uno de crecimiento sostenido pero mediocre, incapaz de capitalizar una bonanza general que experimentaron muchos países del mundo durante el mismo periodo.

Buscando patrones en el comportamiento de los siete sexenios, encontramos elementos comunes: en cuatro ocasiones, el primer año de cada sexenio tuvo un PIB negativo, y en otro más fue el más pequeño de cada sexenio (las dos excepciones a la tendencia son en años cuando la sucesión presidencial se realizó entre miembros del mismo partido); lo cual indica que en términos generales, los cambios de gobierno tienden a implicar un estancamiento de la economía. Determinar cual es el año de mayor crecimiento es un poco más difícil, pues tiende a estar relacionado con la recuperación de las grandes caídas, pero en tres de las siete ocasiones se produce en el segundo año, y en dos más en el tercero.

Es muy extraño dos años seguidos de crecimiento negativo (sólo se ha dado en dos ocasiones), lo cual habla de que todas las administraciones han tenido cierta capacidad de respuesta a las crisis; pero otra condición que nunca se ha dado, al menos en los sexenios estudiados, es una curva positiva en la que cada año el crecimientos sea mayor que el anterior, lo cual para mí es la mayor evidencia de problemas estructurales en la economía mexicano, pues el crecimiento no es sostenido.

Vemos tres caídas importantes en la primera gráfica, que tienen explicaciones internacionales, pues corresponden a las tres últimas grandes crisis económicas del modelo capitalista: 1994 (iniciada en México), 2008 (iniciada en Estados Unidos) y 2020 (pandemia global). No analizaré estas tres crisis, pues considero más interesante ver las recuperaciones: sólo en uno de los casos (1995-1996), la recuperación que llevó al sexenio a tener un acumulado positivo se dio al año siguiente de la caída; en los otros dos casos la economía tardó dos años en llegar al punto previo a la crisis. Eso nos dice, sobre todo considerando que la caída se debió a situaciones heredadas, que el periodo 1995-2000 es el que tuvo, al menos en los números, la mejor política económica de los tiempos recientes, casi alcanzando a la "prosperidad" del sexenio anterior.

Los tres primeros periodos del siglo XXI fueron acusados por la oposición de ser mediocres en el aspecto económico, y debo decir que las críticas eran ciertas: el análisis comparativo de 2000 a 2018 revela un evidente estancamiento, lo cual es especialmente vergonzoso en el caso del último de los tres periodos, que no enfrentó grandes momentos de crisis. Sin embargo, el último periodo también debe despertar señales de alarmas, pues la fría estadística, sin coloración política revela: una tendencia negativa incluso antes de la pandemia, exacerbada por la crisis, una recuperación lenta durante los tres años siguientes y el dato que a mí me parece el más preocupante de todos, un estancamiento en el último año, que debió haber sido de estabilidad. Sería una imprudencia adelantarse a los resultados económicos del nuevo gobierno, que ha tenido tanto similitudes como diferencias con su antecesor, pero espero que el gabinete económico esté consciente que las condiciones de inicio no son las más favorables.

Y sin embargo, se podría estar peor, como se puede observar. De los siete sexenios estudiados, el balance no es bueno: uno sólo lo consideraría con un buen desempeño económico, tres más mediocres, uno malo y uno desastroso, con el último, el de Salinas de Gortari, un gigantesco asterisco, pues las inversiones traídas con el Tratado de Libre Comercio se equilibran con las fallas estructurales heredadas a su sucesor.

Hasta el próximo encuentro...

Navegante del Clío

Comentarios